Comuni malattie virali del gatto - Clinica Veterinaria Platani

Menu principale:

Comuni malattie virali del gatto

Rinotracheite virale del gatto

E’ una malattia infettiva e contagiosa (tra gatti) ad eziologia virale sostenuta dall’herpes virus felino tipo 1, spesso complicata dalla contemporanea presenza di altri agenti patogeni (batteri). In condizioni naturali risultano recettivi all'infezione soltanto i gatti domestici e alcuni felidi selvatici (leopardo, tigre, ghepardo).

Il virus viene eliminato nell’ambiente esterno tramite le secrezioni oculari, nasali e faringee di gatti malati o di soggetti portatori asintomatici. Un aspetto caratteristico è la latenza, cioè la capacità del DNA virale di rimanere localizzato in forma inerte nel nucleo delle cellule, in questo modo la presenza del virus nel gatto non è dimostrabile con le normali tecniche virologiche. Condizioni stressanti quali ad esempio, la gravidanza, la lattazione, possono determinare la riattivazione e seguente eliminazione del virus nell’ambiente esterno. La trasmissione può avvenire attraverso il contatto tra gatti sani e gatti infetti, ma anche durante la gravidanza o successivamente durante la lattazione.

I segni clinici di malattia sono diversi, nella maggior parte dei casi si manifesta in forma acuta colpendo soggetti in età neonatale con la comparsa di sintomi respiratori caratterizzati da sternuti, scolo nasale e oculare, febbre, anoressia. Può seguire la comparsa più o meno grave di congiuntivite, da sierosa a purulenta e cheratite. Spesso nella fase di risoluzione della congiuntivite compaiono ulcere e lesioni crostose cutanee a livello mediale dell’occhio, a lato delle narici e sulle pinne auricolari. Il processo infiammatorio a carico dei turbinati nasali può indurre un danno permanente, predisponendo il gatto in età adulta allo sviluppo di riniti, sinusiti e congiuntiviti croniche. Nelle fasi di portatore asintomatico talvolta la presenza del virus può dare origine a forme rare di dermatite erpetica o in gatte gravide, aborto. Per la diagnosi si utilizzano tamponi congiuntivali o faringei su cui effettuare o IFI, o PCR. Non esistono presidi terapeutici specifici, è sconsigliato l’impiego di antivirali ad uso sistemico. Nei gattini con sintomatologia grave si può ricorrere all’interferone felino. La prevenzione della diffusione del virus è molto importante, la profilassi prevede l’impiego di vaccini attenuati e inoculati per via sottocutanea.

Calicivirosi Felina

Il Calicivirus felino, presenta una diffusione cosmopolita, all’infezione naturale risultano recettivi il gatto e il ghepardo. La trasmissione avviene principalmente attraverso il contatto diretto con gatti in fase acuta di malattia, o mediante contatto con animali portatori. La maggiore prevalenza di malattia si ha negli animali giovani entro l’anno di età. Il virus ha la capacità di persistere nei tessuti dei gatti asintomatici, l’eliminazione da questi soggetti è continua e non è influenzata da situazioni stressanti. Alcuni gatti possono rimanere portatori per tutta la vita in assenza di sintomatologia. La diffusione del virus può essere favorita dalla manipolazione di più gatti, dalla condivisione di ciotole e attrezzi per la pulizia. È stato dimostrato che il virus si ritrova nei secreti nasali e congiuntivali, nelle feci e urine.

L’infezione nella maggior parte dei casi si manifesta in forma acuta, i segni clinici più comuni sono: scolo nasale, sternuti, a volte tosse e dispnea. Sono frequenti la congiuntivite e le ulcerazioni del cavo orale, e spesso gengiviti croniche. In alcuni casi sporadici si può manifestare un’andatura rigida e dolorabilità articolare. Infine l’infezione è stata associata a forme di enterite e a patologie delle basse vie urinarie, nonché allo sviluppo di polipi infiammatori rinofaringei. Per la diagnosi di certezza si ricorre all’isolamento virale o alla PCR. La terapia è di sostegno, in base alla sintomatologia clinica. Per la profilassi si utilizza il vaccino con antigeni del virus inattivato.

Panleucopenia felina

Questa malattia è causata dal virus della panleucopenia felina, altamente contagioso per i gatti. L’infezione colpisce prevalentemente soggetti giovani, nei primi mesi di vita. La trasmissione avviene sia per contatto diretto con gatti infetti, ma più frequentemente per contatto con virus presente nel materiale organico disperso nell’ambiente. Nel feto colpisce il tessuto cerebellare causando ipoplasia cerebellare.

La malattia in fase iperacuta si manifesta con grave depressione, ipotermia e morte in 24h. La forma più frequente è quella acuta ed è caratterizzata da febbre, anoressia, depressione, dolore addominale, vomito, diarrea. Alcuni pazienti presentano inoltre petecchie ed ecchimosi. Il danno alla mucosa intestinale permette il sovrasviluppo batterico e favorisce la setticemia. La morte può raggiungere il 90% dei casi. Nell’infezione subacuta abbiamo febbre, depressione ed enterite. La forma subclinica caratteristica dei gatti adulti si manifesta solamente con una leucopenia da moderata a grave. L’infezione tardiva di gatte gestanti porta alla nascita di soggetti con ipoplasia cerebellare. I gattini presentano un’andatura plantigrada, tremori, incoordinazione e atassia. La malattia si può sospettare sulla base dei segni clinici, ma la contemporanea presenza di grave leucopenia in gatti non vaccinati è fortemente suggestiva. Non c’è una terapia specifica, la mortalità può essere ridotta con terapia di supporto soprattutto adeguata fluido terapia. Sono utilizzati antiemetici, gastroprotettori, antibiotici assorbenti intestinali, interferone e in caso di grave anemia, la trasfusione. La prevenzione si basa essenzialmente sull’impiego del vaccino che contiene virus attenuato della panleucopenia.

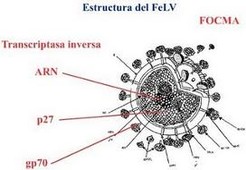

Leucemia virale felina (FelV)

Il virus della leucemia felina è causa di una delle malattie più importanti del gatto.

La via di contagio più comune è rappresentata dal contatto con i liquidi organici infetti, soprattutto la saliva, le ferite da morso e il latte materno. Circa un terzo dei gatti esposti al virus sviluppa una viremia persistente e manifesta i segni clinici e la morte sopravviene entro i 5 anni, i due terzi dei gatti esposti, resiste alla viremia e sviluppa un’infezione latente. I quadri clinici riconducibili all’infezione da FeLV sono variabili. Si può avere una linfadenopatia generalizzata, spesso compaiono entro i 3 anni dall’infezione patologie associate che comprendono forme linfoidi maligne, disordini mieloproliferativi, anemia non rigenerativa, glomerulo nefriti, immunodepressione. I gatti FeLV positivi hanno un rischio di sviluppare linfomi circa 60 volte maggiore che i gatti FeLV negativi. Il linfoma timico spesso si presenta con versamento toracico. L’anemia non rigenerativa è uno dei segni clinici più importanti, anche le stomatiti ulcerose-proliferative sono frequentemente osservate, sono dolenti spesso infette e talvolta associate alla perdita di denti. L’unica alterazione biochimica direttamente correlata alla positività del virus è una iperproteinemia con gammopatia policlonale. Per diagnosticare l’infezione può essere utilizzato il test ELISA. I soggetti maggiormente a rischio sono i gatti che hanno libero accesso all’esterno (contatto con randagi). In caso di rischio di contagio si vaccina il soggetto sempre dopo l’ottava settimana di età. In caso di soggetti adulti è necessario accertare la negatività al FeLV dei soggetti da vaccinare.

Peritonite infettiva felina (FIP)

La peritonite infettiva felina è una patologia letale causata dal Coronavirus felino.

I coronavirus felini si comportano come normali abitatori dell’intestino e la loro presenza decorre in forma asintomatica, vi è un’enorme diffusione nelle popolazioni feline. La comparsa della Peritonite infettiva felina è dovuta alla comparsa di nuove varianti virali caratterizzate da maggiore patogenicità. La possibilità di sviluppare malattia ed il tipo di malattia dipende dalla risposta immunitaria del soggetto.

La FIP tende a presentarsi in animali giovani o anziani, soprattutto se provenienti da colonie o allevamenti. Può presentarsi in due forme cliniche: umida o essudativa, e secca o granulomatosa. In entrambe le forme solitamente sono presenti sintomi quali febbre insensibile a trattamenti antibiotici, dimagramento, abbattimento, disidratazione a volte ittero. La forma umida è caratterizzata dalla presenza di versamenti in una o più cavità corporee, il liquido tende ad accumularsi in addome o nelle pleure. I sintomi sono imputabili alla compressione esercitata dal liquido sugli organi, esempi sono la stipsi o la dispnea. La sintomatologia può comparire abbastanza rapidamente e il decorso tende ad essere iperacuto-acuto, con il sopraggiungere della morte in poche settimane. La forma secca ha una sintomatologia estremamente variabile, in genere sono interessati i reni, il fegato, i linfonodi, il sistema nervoso. Accanto i sintomi generici possono comparire, insufficienza renale o epatica, sintomi neurologici e lesioni oculari. La forma secca tende a comparire lentamente e ad evolvere lentamente nei mesi. Non esistono test diagnostici in grado di portare ad una diagnosi conclusiva di FIP. Il sospetto clinico deve essere supportato dalle analisi di laboratorio. I gatti con FIP presentano solitamente anemia non rigenerativa, neutrofilia e linfopenia. La presenza di alterazioni biochimiche dipende dalle lesioni che il virus ha provocato nei vari organi. L’elettroforesi è considerata uno dei mezzi diagnostici migliori, in quanto permette di riscontrare aumenti marcati e solitamente simultanei delle alfa e gamma globuline. Nelle forme essudative l’analisi dei versamenti è spesso diagnostica in quanto il versamento presenta un aspetto caratteristico, (giallastro, trasparente, denso, e può contenere fibrina), con quadro infiammatorio aspecifico. La terapia prevede l’utilizzo di farmaci immunomodulatori e cortisonici, il drenaggio dei versamenti ecc. ma a tutt’oggi non vi è una terapia sicuramente efficace. Attualmente non esiste in commercio un vaccino valido.

Virus dell’ Immunodeficienza Felina (FIV)

Il virus dell’immunodeficienza felina causa nei felidi una sindrome da immunodeficienza acquisita, caratterizzata da un lungo periodo di latenza clinica. L’infezione progredisce attraverso diversi stadi. La prima fase è quella primaria dell’infezione, caratterizzata da sintomi clinici di gravità variabile quali febbre, diarrea, congiuntivite e linfadenopatia. Molto spesso queste manifestazioni durano poco e passano inosservate. Agli esami si possono riscontrare linfopenia e neutropenia. Dopo questo stadio solo alcuni soggetti sviluppano una linfadenopatia generalizzata persistente. La maggior parte entra nel periodo di latenza dove clinicamente non vi sono alterazioni di rilievo. Questo periodo può durare anni (5-10). Agli esami è talvolta evidenziabile una ipergammaglobulinemia.

Nello stadio avanzato della malattia i gatti soffrono della sindrome di immunodeficienza e possono presentare infezioni croniche o opportunistiche. Si può avere: perdita progressiva di peso, febbre, letargia, anoressia, anemia, linfopenia, neutropenia, infezioni opportunistiche (Calicivirosi, Herpesvirosi, Toxoplasmosi, infezioni batteriche), stomatiti croniche, neoplasie (linfomi alimentari).

Per la trasmissione è necessario uno stretto contatto con un soggetto infetto e la presenza di una ferita penetrante. Il controllo delle abitudini del gatto rappresenta l’unica forma di profilassi. La vaccinazione dei soggetti FIV positivi è indicata per prevenire le infezioni opportunistiche. I pazienti FIV positivi andrebbero isolati dagli altri gatti. La diagnosi prevede il rilevamento degli anticorpi con metodo ELISA.